【交通安全ニュース解説コラム】第85回 ながら運転の実態と危険性 ー その一瞬が命を奪う

みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。

先日、令和6年の交通事故の発生状況に関する統計が、警察庁から発表されました。

年初めにこのコラムでも書いたように、死者数は2663人と前年から減ってはいますが、今回発表されたデータを見ると、「ながら運転」による死亡・重傷事故が増加していることが分かりました。

「ながら運転」とは、いわゆる携帯電話等を使用しながら運転をすることです。

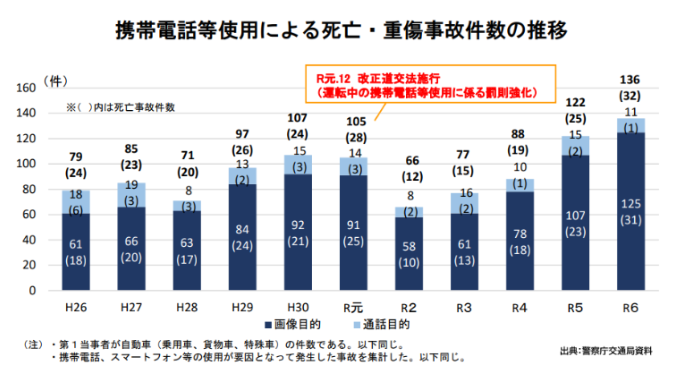

統計では、道路交通法が改正された翌年の令和2年には一時的に減少したのですが、その後増え続け、令和6年には136件の事故が発生し、32人が亡くなっています。

統計の残る平成19年以降で最多となりました。

そして、厳罰化されて以降の、令和2年から令和6年の間に起こった「ながら運転」による死亡・重傷事故の運転者の50%以上が、20代から30代であることも分かりました。

ほんの1、2秒が命取りに

私がこれまでに事故分析をしたドライブレコーダーの映像の中には、ながら運転によるものも多く含まれていました。

そしてそのほとんどが、ほんの1、2秒、スマホに目を向けた時に、事故を起こしているのです。

みなさんも、「ちょっとだから」という意識で、スマホを手にしていませんか。

その数秒で、人を死なせてしまうかもしれません。

ながら運転というと、携帯電話の操作がまず思い浮かぶかもしれませんが、事故を起こしてしまう「ながら行動」はそれだけではありません。

最近分析した映像では、タバコが原因の事故もありました。

運転者がタバコを吸っていたのですが、そのタバコを落としてしまったのです。

運転しながら落としたタバコを探していて、事故を起こしてしまいました。

ほかにも、お菓子を食べていてこぼしてしまったり、飲み物を置く時に倒してしまったことに気を取られて事故を起こしたという事例もありました。

ながら運転中は、反射的に行動してしまう

過去にタクシーの運転者が「ながら運転」で事故を起こした映像がありました。

運転者は、ハンズフリーで通話中でした。

カーブに差しかかった時、助手席に置いていた書類が落下し、とっさにそれを取ろうと体が動いてしまいました。

そして、ハンドル操作を誤り、交差点で信号待ちをしていた自転車の人に衝突したのです。

運転に集中していれば、カーブに差しかかった時に落ちたものを拾うなどという危険な行動はしなかったでしょう。

「何か」に意識が向いている時、人は反射的に行動してしまうことがあります。

その「何か」が運転以外のことにならないよう、運転者は責任を持たなければなりません。

年度末になると、交通量が増え、渋滞なども多くなります。

渋滞の影響などで遅れてしまうと、どうしても交通情報や地図、また、資料を見ながら運転する運転者が増えます。

ながら運転は非常に危険な行為であることを認識し、いかなる理由があっても、絶対に行わないようにしてください。

信号待ちでしか地図や資料は見ていないという人の中にも、確認や操作が完全に終わる前に車を発進させてしまうなど、本人が自覚していない状態でながら運転をしてしまうケースもあります。

このような無自覚な「ながら運転」を防止するために、AIで客観的に教えてくれるドライブレコーダーを活用するのも良いと思います。

=====

執筆:上西 一美

株式会社ディ・クリエイト代表

一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長

Yahooニュース公式コメンテーター

1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。