【交通安全ニュース解説コラム】第100回

ドライバーの健康管理が安全運転の第一歩──増加する「健康起因事故」への備え

みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。

「健康起因事故」という言葉を、見たり聞いたりしたことがあると思います。文字通り、健康に関することが原因で起こった事故のことです。先日、兵庫県で車13台がからむ非常に大きな事故がありました。事故を起こした乗用車は、最初に衝突した車を押しのけてなお進み続け、そこから約350m先の交差点で信号待ちをしていた車列に突っ込みました。この事故の原因は、運転者の急性心筋梗塞でした。司法解剖の結果、事故直前に心筋梗塞を発症し、運転不能の状態に陥ってしまったとみられています。

突然起こる操作不能の事故

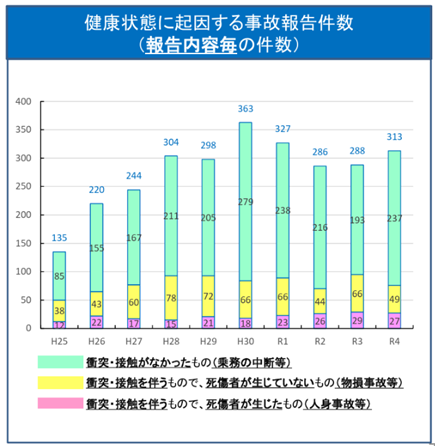

統計としては、事業用自動車、いわゆるトラックやバス、タクシーの運転者における健康起因事故件数が発表されているのですが、それによると、年間約300件もの事故が発生しています。事業用自動車だけで、この件数ですから、一般車両も数に入れるとさらに多くの事故が起こっていると思われます。

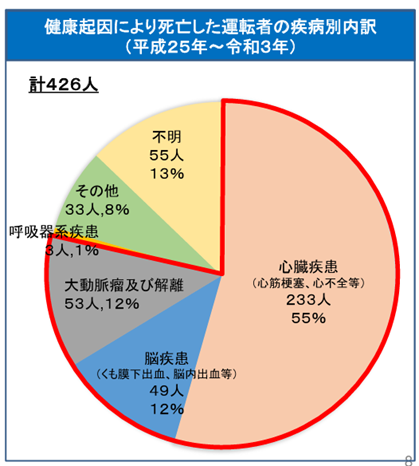

(図出典:国土交通省「事業用自動車総合安全プラン2025最新の取組状況について」)

平成25年から令和3年までの9年間で、健康起因事故を起こした計2,465人の疾病統計を見ると、心臓疾患、脳疾患、大動脈瘤及び解離の合計が32%となっています。このうち、死亡した運転者の疾病で見ると、心臓疾患が55%、脳疾患が12%、大動脈瘤及び解離が12%です。これらの疾病の根本には、生活習慣病があると言われています。

バランスの悪い食生活や睡眠不足、運動不足やストレスなどの要因により健康状態が悪化し、やがて病気となり、運転中に重大な症状が現れて、健康起因事故を発生させてしまいます。自覚症状のない病などもあるため、健康診断の受診と対策で予防しなければなりません。睡眠時無呼吸症候群(SAS)なども、運転中の居眠り運転を誘発して事故を起こすことがあります。

いずれにしても、健康起因の場合は、突然の意識消失などが起こるため、運転操作が不能になり、甚大な被害を及ぼす危険性があります。

道路交通法第66条では、疲労、病気、薬物、などの影響により「正常な運転ができないおそれがある状態で運転してはならない」と定められています。これは高齢者に限らず、すべてのドライバーに共通する義務です。体調に異変を感じたら、迷わず運転を控えることが鉄則です。

若い人も他人事ではありません。20代でも30代でも、脳梗塞や心臓疾患は起こります。「まだ大丈夫」という楽観的思考は、事故を招きます。ハンドルを握る前に、体調も安全確認の一部だと意識することが大切です。

=====

執筆:上西 一美

株式会社ディ・クリエイト代表

一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長

Yahooニュース公式コメンテーター

1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。